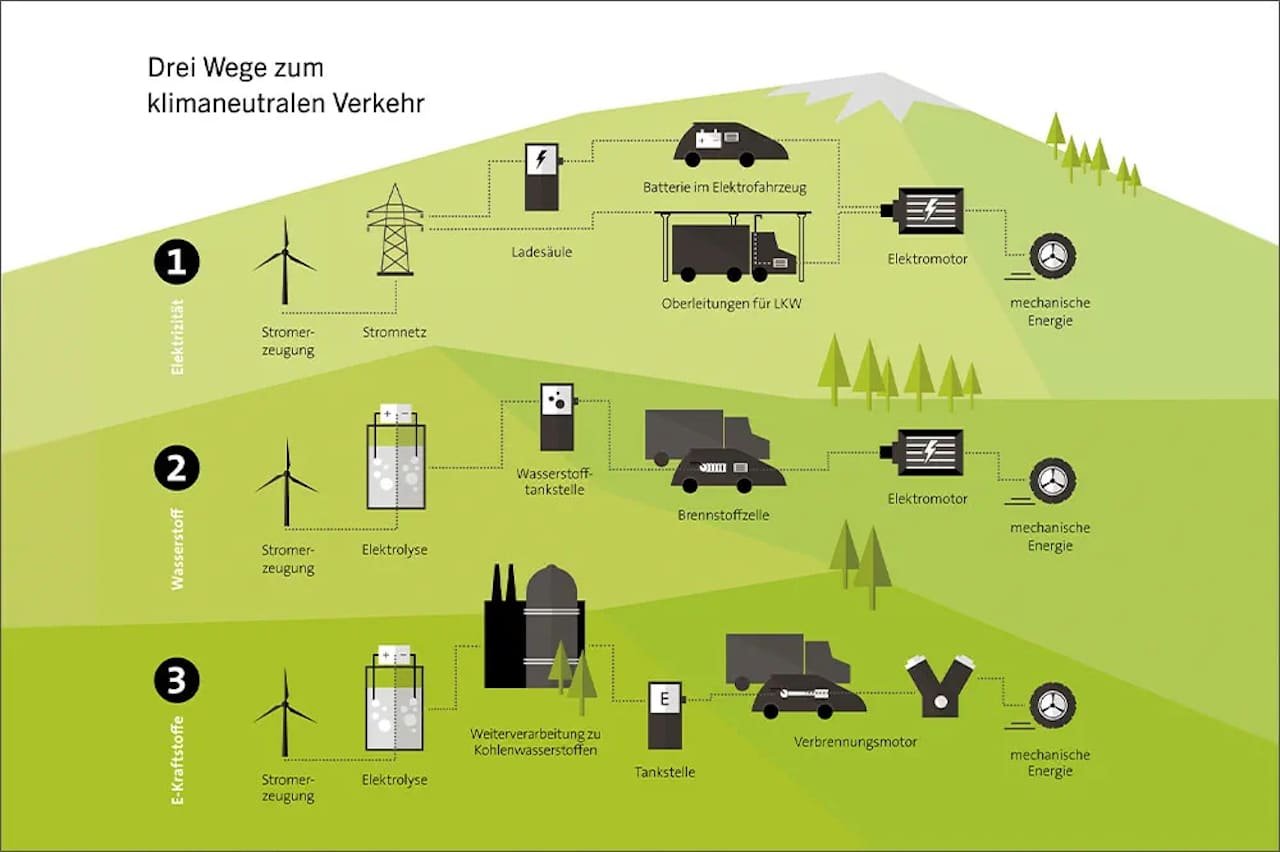

Elektroautos brauchen grünen Strom, Brennstoffzellenfahrzeuge benötigen Wasserstoff. Beides gibt es nicht im Überfluss und nun sollen auch noch Verbrennungsmotoren mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden. Doch braucht es wirklich drei Wege für eine klimaneutrale Mobilität? Eine Betrachtung.

Haben ist besser als brauchen. Auch wenn sich nicht nachvollziehen lässt, woher dieser Spruch kommt: Der Urheber könnte ein Bau- oder Elektroingenieur des frühen 20. Jahrhunderts gewesen sein. Denn als die Infrastrukturen für die Stromwirtschaft und den Verkehr entstanden, kalkulierte man stets etwas Sicherheit für Unvorhergesehenes ein. Und ziemlich lange ging das ziemlich gut. Die Zeit, in der ein Land volkswirtschaftlich bedeutende Infrastrukturen quasi auf Vorrat anlegen ließ, sind allerdings vorbei. Gleichzeitig zwingt die angestrebte Klimaneutralität zu erheblichen Investitionen. Dem Elektroauto bringt die Tankstelle ums Eck nichts. Und auch wenn der Strom für das E-Auto mangels Wallbox tatsächlich aus der Steckdose kommt – erzeugt werden muss er dennoch.

Erst recht gilt das für den Wasserstoff, mit dem Brennstoffzellenfahrzeuge betankt werden sollen. Übrigens: Synthetische E-Kraftstoffe sprudeln auch nicht aus dem Wüstensand. Die spannende Frage ist nun: Wie lässt sich mit möglichst wenig Geld eine Infrastruktur erschaffen, die einen klimaneutralen Verkehr ermöglicht? Und ist es überhaupt sinnvoll, parallel auf verschiedene Technologien zu setzen und damit auch mehrere Infrastrukturen finanzieren zu müssen? Wie eine unter volkswirtschaftlichen Kosten optimierte Gesamtstrategie für den Verkehr aussehen könnte, analysierten mehrere Studien aus der jüngeren Vergangenheit. Der Automobilzulieferer Freudenberg hat sich deren Ergebnisse angeschaut – und scheinbar aufs richtige Pferd gesetzt …

Brennstoffzelle sorgt für Kostenoptimumg

So untersuchte das Forschungszentrum Jülich mehrere „Wege für die Energiewende“: Wie der Titel schon andeutet, ist der Verkehr hierbei nur Teil einer umfassenden Transformation, die zu einer 80- oder, in einem zweiten Set an Szenarien, zu einer 95-prozentigen Verringerung der Treibhausgase führen soll. Die Ergebnisse überraschen teilweise nicht, wurden aber selten so offen artikuliert: Das Ziel macht tatsächlich einen wesentlichen Unterschied. Denn wer mit nur 80 Prozent Reduktion plant, errichtet potenziell Investitionsruinen. Nur ein 95-Prozent-Ziel ermögliche es demnach, das Zweigrad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen und sei damit zukunftssicher.

Für den Verkehr bedeutet das: Es werden ab 2050 keine fossilen Kraftstoffe mehr eingesetzt, auch nicht Erdgas. Rein batterieelektrische Fahrzeuge erreichen allerdings nur 25 Prozent Marktanteil bei den Pkw und sogar weniger als zehn Prozent bei den Lkw. Die Brennstoffzelle soll hingegen in einem Drittel aller Pkw und in drei Viertel aller Lkw für die Fortbewegungsenergie sorgen. Eine Infrastruktur für Erzeugung, Transport und Speicherung des Wasserstoffs müsse ohnehin für Industrieanwendungen geschaffen werden, so die Jülicher Forscher. Sie verweisen aber auch darauf, dass eine 95-prozentige Absenkung kaum ohne Energieimporte in Form von Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen zu schaffen sei. Und sie geben laut Automobilzulieferer Freudenberg auch zu: „Unsere Analysen zeigen, dass schon eine relativ geringe Variation der Herstellkosten zu einer signifikanten Änderung der Wahl der Antriebstechniken führt.“

Wie teuer die klimafreundliche Mobilität für den Kunden wird, hänge vor allem vom Anschaffungspreis für das Fahrzeug ab. Denn die Energieinfrastruktur mit ihren langen Abschreibungszyklen von 20 bis 30 Jahren ist letztlich nicht so kostenintensiv, dass sich daraus eine klare Präferenz für einzelne Antriebsarten ergeben würde. Dies zeige eine Studie der Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen, an der mehr als 40 Experten aus verschiedenen Branchen mitgewirkt hatten. Rechnet man jeweils den Bestfall, so ergeben sich für einen Pkw mit Elektroantrieb insgesamt Mobilitätskosten von 29,40 Euro pro 100 Kilometer, mit Brennstoffzelle 29,90 Euro und mit E-Kraftstoffen von 28,40 Euro. Herunter gerechnet wären das weniger als 30 Cent pro Kilometer für ein klimaneutrales Fahrzeug im C-Segment. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Richtig. Denn in dieser Rechnung sind keinerlei Steuern und Abgaben berücksichtigt …

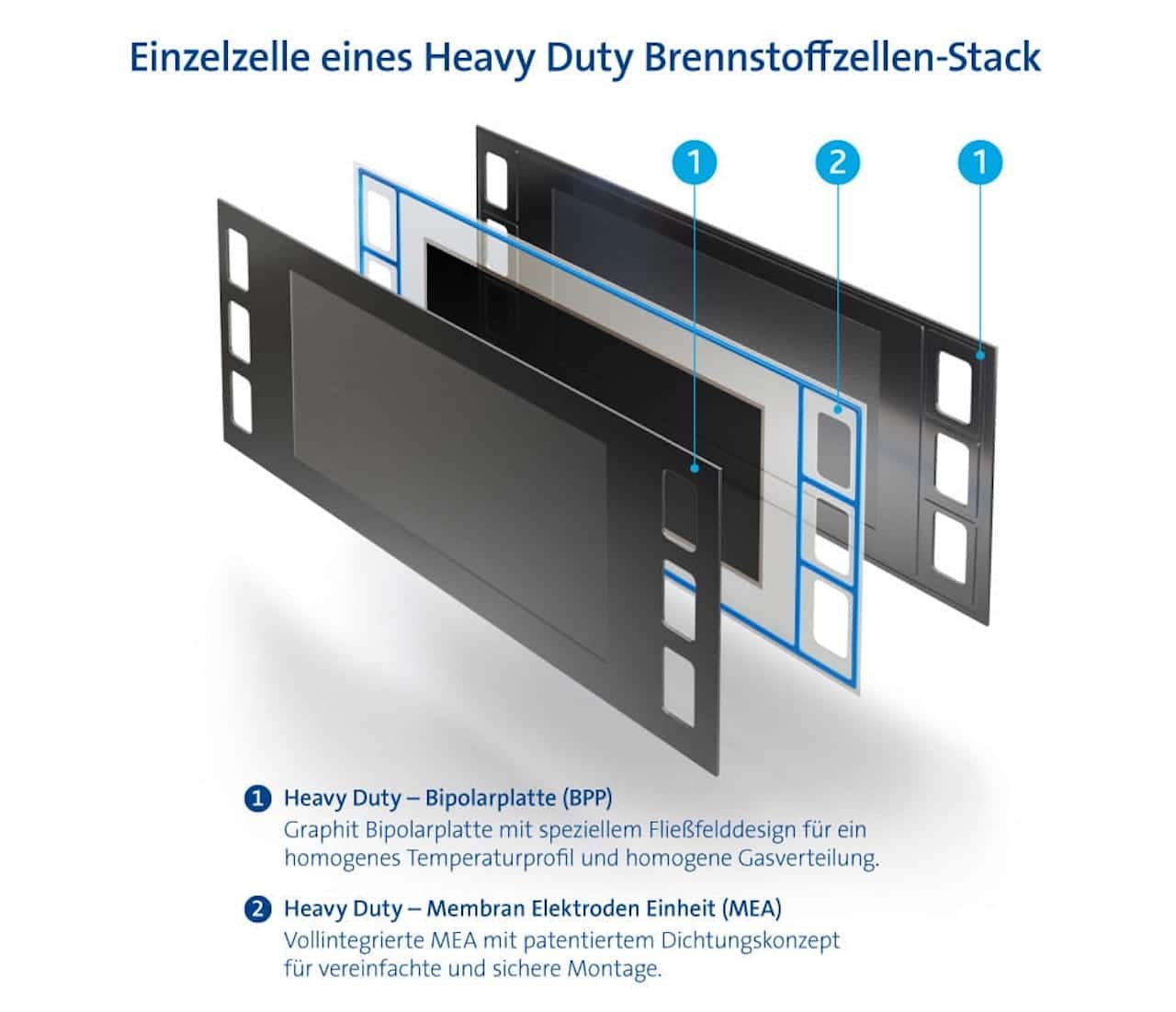

Brennstoffzellensysteme für emissionsneutrale Heavy-Duty-Anwendungen

Freudenberg arbeitet schon länger an eigener Brennstoffzellen-Technologie. Unter dem Produktnamen “Fuel Cell e-Power Systems” sollen zukünftig Passagierschiffe auf Kreuzfahrt gehen, Yachten in See stechen, Container und Waren über die Ozeane befördert werden. Doch nicht nur zu Wasser: An Land werden Busse mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb Fahrgäste von A nach B und auch Lkws Frachtgüter an ihren Bestimmungsort befördern – so zumindest der Plan des Unternehmens mit Sitz in der Nähe von Mannheim. Freudenbergs Antrieb sei nach eigenen Angaben für all jene, die extreme Power und dauerhafte Verlässlichkeit für mehrere Zehntausend Betriebsstunden wünschen. Doch grundsätzlich ist das nichts Neues. Freudenberg forscht bereits seit 30 Jahren an Brennstoffzellensystemen und -komponenten. So biete das Weinheimer Unternehmen den Herstellern von Heavy-Duty-Applikationen sämtliche Bestandteile einer Brennstoffzellenlösung aus einer Hand an: modular aufbauend, von der einzelnen funktionalen Komponente bis hin zu kompletten Brennstoffzellensystemen, einschließlich aller nötigen Subsysteme (Balance-of-Plant) und Serviceleistungen. Die Expertise umfasse nicht nur die im Verkehr üblichen Niedertemperatur-PEM-Brennstoffzelle (LTPEM), Freudenberg sei auch in der Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzelle (HTPEM) technologisch „daheim“.

Eine Besonderheit sei die gebotene Kraftstoffflexibilität. Für Schiffe mit hoher Reichweitenanforderung biete Freudenberg neben klassischen Direkt-Wasserstoff-Systemen auch Systeme mit integrierten Reformersystemen an. Diese ermöglichen den Einsatz von klimaneutral hergestellten Treibstoffen mit höherer Energiedichte wie beispielsweise e-Methanol. Mit dieser proprietären Technologie werde ein klimaneutralen Transport und ein zuverlässiger Einsatz über viele Jahre, beziehungsweise Betriebsstunden, möglich. Das i-Tüpfelchen sollen Hybridsysteme bilden, die die Vorzüge von Batterie und Brennstoffzelle komplementär miteinander verbinden – aufeinander abgestimmt, um minimale Investmentkosten mit maximaler Treibstoffeffizienz und Lebensdauer zu kombinieren. Was die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie angeht, sollte man Freudenberg jedenfalls im Auge behalten …

Quelle: Freudenberg, www.fst.com