Claudia Kemfert, seit 2004 Leiterin der Abteilung „Energie, Verkehr, Umwelt“ am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und seit 2009 Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit, fordert in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen einen „grünen Neustart“ nach der Corona-Epidemie und zeigt auf, wie ein nachhaltiges Energiesystem in Zukunft aussehen könnte.

Die Corona-Krise zeige „eindrücklich, dass wir in einer starken Demokratie Krisen gemeinsam meistern können, wenn Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft gut zusammenarbeiten“, sagt Kemfert zu Beginn des Interviews. „Nun dürfen wir aber nicht in die nächste Krise schlittern“, so die Forscherin mit Blick auf den Klimawandel. Um diesem entgegenzutreten, „sollten wir die positiven Erfahrungen der jetzigen Krise verstetigen, etwa Videokonferenzen statt Kurzstreckenflüge oder mehr Radfahren“, schlägt Kemfert vor.

Für das diskutierte Konjunkturprogramm forderte Kemfert schon vor dem Beschluss aus Berlin, es „wäre nur dann ein ‚Neustart‘, wenn es endlich konsequent auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz setzt“ — etwa Investitionen in den Umbau der Energieversorgung hin zu erneuerbaren Energien und hin zur Energieeinsparung. „Staatliche Fördermittel sollten daran gekoppelt sein, dass Unternehmen von der Nutzung fossiler Energiequellen auf klimaschonende Technologien umsteigen“, forderte die Klimaforscherin. Verkehr müsse „dauerhaft vermieden, verlagert und verbessert werden“ und staatliche Hilfsgelder sollten in klimaschonende Mobilitätsangebote fließen. In Teilen wurden Kemferts Forderungen im Konjunkturprogramm der Regierungskoalition auch umgesetzt.

Kemfert sprach sich auch dafür aus, im Schienenverkehr mehr Ökostrom einzusetzen, „im öffentlichen Personennahverkehr mehr Elektrofahrzeuge, aber auch im Schiffs-, Flug- oder Schwerlastverkehr mehr klimaschonende Antriebe. Kurzstreckenflüge sollten komplett abgeschafft, stattdessen Zug-Schnellfahrstrecken ausgebaut werden. Und die Investitionen in die Schieneninfrastruktur müssten mindestens verdreifacht werden“, so die Forscherin.

„Die Emissionen müssen runter, und zwar schnell und umfassend!“

Von alternativen Ideen zur Klimarettung, wie etwa neue Atomreaktoren, Aufforstung, das Düngen der Meere oder der unterirdischen Speicherung von klimaschädlichem CO2, hält Kemfert nicht viel. Die Ideen seien teuer, ineffizient und teils auch hoch riskant. „Unterm Strich führt kein Weg daran vorbei: Die Emissionen müssen runter, und zwar schnell und umfassend!“, so die Klimaforscherin. Dafür brauche es „keine neuen Erfindungen. Die Instrumente sind alle da: eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien, Energiesparen und eine nachhaltige Landwirtschaft.“

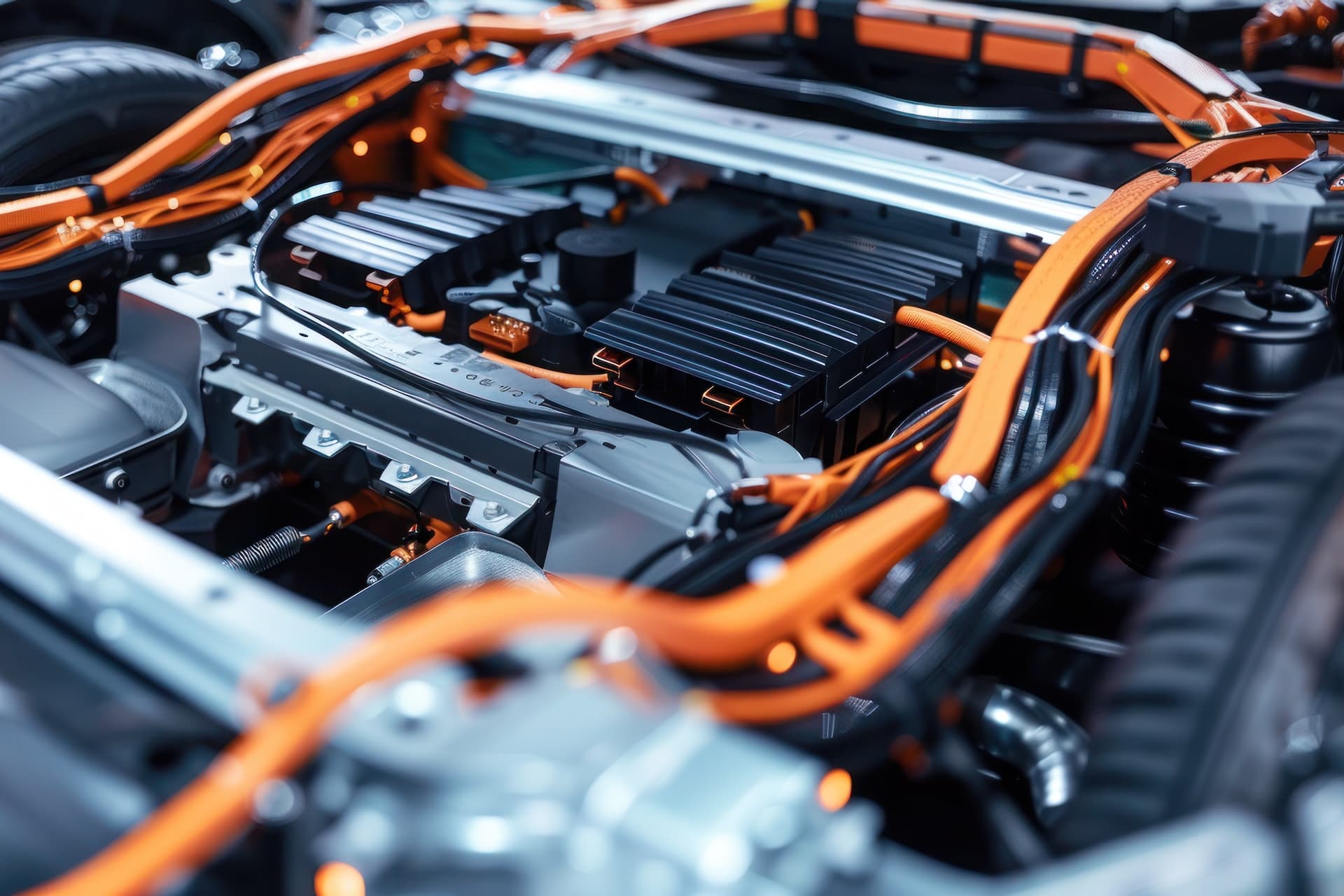

Kemfert skizziert in dem Interview auch, wie unsere Energieversorgung der Zukunft aussehen könnte, sie sei „dekarbonisiert, demokratisch und digital: Wind, Sonne, Wasser, Biomasse und Geothermie wirken dezentral und im Team.“ Mit einer intelligenten Verzahnung samt Speicheroptionen für Energie entstehe „ein virtuelles Großkraftwerk. Das ermöglicht eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien.“ Um dies zu erreichen, seien „mehr Künstliche Intelligenz, intelligente Netze und Speicher“ notwendig — etwa auch die Akkus von Elektroautos, die über V2G-Anwendungen einen nicht unerheblichen Teil zur Energiewende und zugleich der Dekarbonisierung des Individualverkehrs beitragen könnten. Hier könne sich Deutschland „als technisch innovatives Land der Ingenieure beweisen und Anreize setzen, solche zukunftsweisenden Lösungen zum Einsatz zu bringen.“

Ideen und Lösungen gebe es genug, „aber es fehlen die gesetzlichen Rahmenbedingungen, damit zum Beispiel Energie-Speicher überhaupt Teil des Geschehens sein dürfen“, bemängelt Kemfert.

Quelle: Augsburger Allgemeine — Klimaforscherin Claudia Kemfert: „Die Klimakrise lässt sich abwenden“

Wird geladen...