Audi will mit seinen Modellen e-tron und e-tron Sportback zwei langstreckentaugliche Elektroautos anbieten. Fürs Schnellladen setzt der Hersteller auf eine spezielle Ladekurve, die sich laut Audi in Details von einigen Wettbewerbern unterscheiden soll. Fahrer eines vollelektrischen Audi Modells profitieren von hohen Ladegeschwindigkeiten, weil die Ladeleistung von bis zu 150 kW über einen weiten Bereich des Ladevorgangs anliege, so der Hersteller in einer aktuellen Mitteilung. Möglich mache das ein ausgefeiltes Thermomanagement der Lithium-Ionen-Batterie. Um die Alltagstauglichkeit eines E-Autos zu beurteilen, sollten sich Kunden an der Ladegeschwindigkeit und nicht nur an der nominellen maximalen Ladeleistung orientieren, findet der Hersteller.

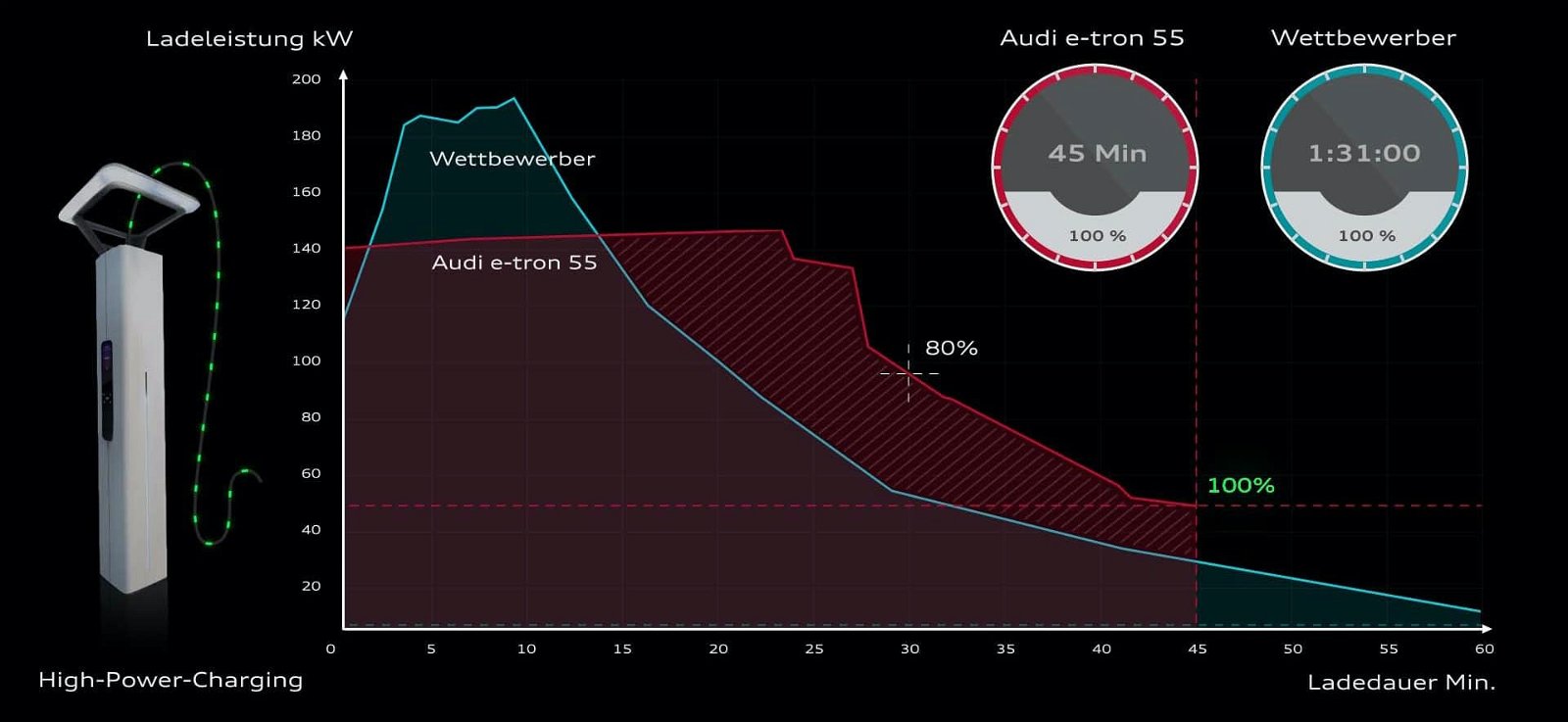

Die meisten Ladevorgänge eines Elektroautos finden in der Regel zu Hause oder am Arbeitsplatz statt. Der Faktor Zeit spielt dort meist keine maßgebliche Rolle. Hingegen zählt auf der Langstrecke jede Minute, schnelles Aufladen gilt als essentiell. Nach einer kurzen Pause sollte das Auto wieder bereit für die nächste Etappe sein. Viele Kunden orientieren sich daher an der maximalen Ladeleistung ihres Elektroautos, um die Ladeeigenschaften zu beurteilen – doch dieser Wert sei nur bedingt aussagefähig, wenn es um das zügige Tanken von Reichweite an einer Schnellladesäule geht. Essenziell für eine kurze Ladedauer ist eine hohe Ladegeschwindigkeit (nachgeladene kWh / Minute) über den gesamten Ladevorgang. Sprich: Eine hohe Ladeleistung sollte über einen möglichst langen Zeitraum anliegen. Genau bei dieser Eigenschaft wollen die e-tron Modelle durch ihre Dauerleistung überzeugen.

Ladegeschwindigkeit vs. reine Ladeleistung

Im aktuellen Wettbewerbsumfeld will der Audi e-tron mit einer konstant hohen Ladeleistung punkten, auch wenn es bereits Modelle mit einer nominell höheren Leistung am Markt gibt. Der Unterschied liegt im Detail: Denn die Fähigkeit des HPC-Schnellladens (High-Power-Charging) mit möglichst hoher Leistung an der Ladesäule ist zwar eine notwendige Voraussetzung, aber nicht der alles entscheidende Faktor.

Mindestens genauso wichtig ist die hohe Stromaufnahme der Batterie über einen möglichst langen Bereich des Ladevorgangs. Lädt das Auto nur in einem vergleichsweise kleinen Fenster mit Höchstleistung und muss frühzeitig herunterregeln, nimmt damit gleichzeitig auch die Ladegeschwindigkeit ab – also der Zugewinn nachgeladener Batteriekapazität pro Zeiteinheit. Somit ist die Ladegeschwindigkeit durch eine ideale Ladekurve mit lange anliegender Höchstleistung für den Kunden das gewichtigere Kriterium in Sachen Ladeperformance und letztendlich der Garant für eine kurze Standzeit an der Ladesäule, findet Audi. Neben dem Durchschnittsverbrauch hängt von ihr ab, wie viel Reichweite im Schnitt über einen definierten Zeitraum, beispielsweise innerhalb von zehn Minuten, nachgeladen werden kann.

Die Ladekurve macht den Unterschied

In Sachen Ladekurve biete der Audi e-tron 55 einige Konzeptvorteile: Die Kurve an einer HPC-Säule mit 150 kW Leistung zeichne sich durch Kontinuität auf hohem Niveau aus. Das Auto lädt bei idealen Bedingungen im Bereich von 5 bis 70 Prozent Ladezustand an der Schwelle der maximalen Leistung, bevor das intelligente Batteriemanagement die Stromstärke absenkt. Ein großer Unterschied zu anderen Konzepten, die ihre volle Leistung meist nur für kurze Zeit – im sogenannten Peak – erreichen und bereits weit vor Erreichen der 70 Prozent-Schwelle deutlich herunterregeln.

Im Alltag bedeute das einen elementaren Vorteil, so Audi: Für rund 110 Kilometer Reichweite steht der Kunde im Idealfall knapp zehn Minuten an der Ladesäule. Die 80 Prozent-Marke erreicht der Audi e-tron 55 nach gut 30 Minuten. Obwohl es aus technischen Gründen deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, die verbleibenden 20 Prozent einer Lithium-Ionen-Batterie zu füllen, dauert das Vollladen (5 bis 100 Prozent Ladezustand) an einer HPC-Säule rund 45 Minuten.

Dank Thermomanagement lädt das Auto schneller

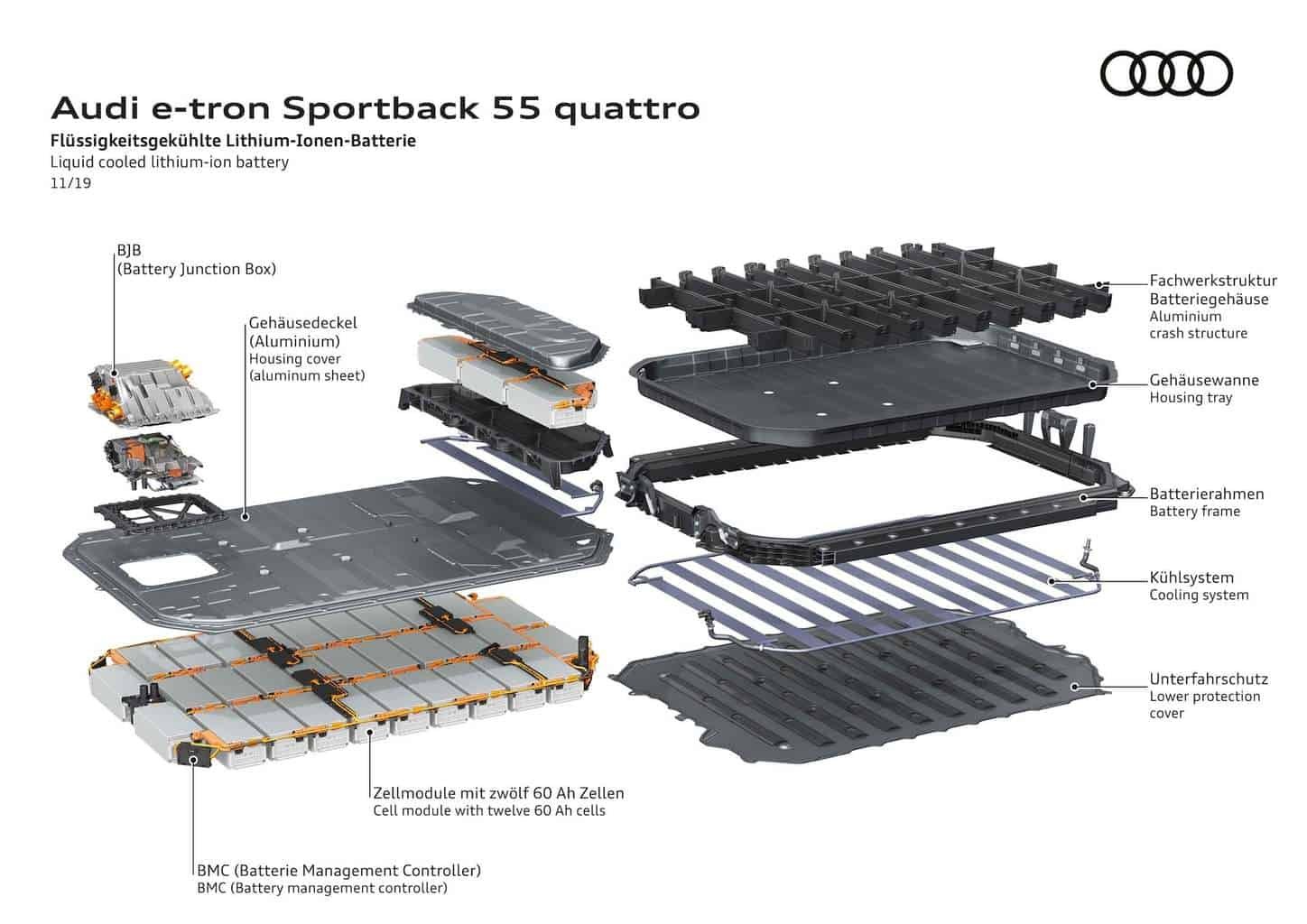

Die Lithium-Ionen-Batterie des Audi e-tron 55 hat eine Bruttokapazität von 95 kWh (netto 86,5 kWh) und ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Ihr aufwändiges Thermomanagement lege die Basis für eine ausgewogene Performance und Dauerhaltbarkeit. Eine Flüssigkeitskühlung sorgt dafür, dass sich die Batterietemperatur auch bei hoher Belastung oder tiefen Temperaturen im optimalen Wirkungsbereich von 25 bis 35 Grad Celsius bewege. In den insgesamt 40 Metern Kühlleitungen der vier Kühlkreisläufe zirkulieren 22 Liter Kühlmittel. Beim Gleichstromladen mit 150 kW führt kaltes Kühlmittel die Wärme ab, die durch elektrische Innenwiderstände in der Batterie entsteht.

Das Herzstück des Kühlsystems sind Strangpressprofile – optisch vergleichbar mit einem Lattenrost – die von unten an das Batteriesystem geklebt sind. Ein neu entwickelter, wärmeleitfähiger Klebstoff verbindet die Kühleinheit mit dem Batteriegehäuse. Den Kontakt zwischen Gehäuse und den darin platzierten Zellmodulen stellt wiederum der sogenannte Gap-Filler her – ein wärmeleitfähiges Gel, das unter jedem Zellmodul den Zwischenraum zum Gehäuse füllt. Es leitet die entstehende Abwärme der Zellen gleichmäßig über das Batteriegehäuse in das Kühlmittel. Die räumliche Trennung von kühlwasserführenden Elementen und Batteriezellen erhöhe zudem die Sicherheit des Gesamtsystems, so Audi. Ein weiterer positiver Nebeneffekt dieser aufwändigen Konstruktion sei die hohe Widerstandskraft im Crashfall.

Quelle: Audi — Pressemitteilung vom 22.04.2020