Der Produktionsstart des ID.3 wirft erneut die Frage nach der zukunftsfähigsten Antriebstechnologie auf: Batterie oder doch Wasserstoff? Volkswagen erklärt in einem aktuellen Beitrag, wo nach aktuellem Stand die entscheidenden Vorteile des E-Antriebs gegenüber der Brennstoffzelle liegen. Und warum der Hersteller die Entscheidung, E-Mobilität konsequent voranzutreiben, für richtig hält.

Seit Wochen und Monaten, ja Jahren, wird unter Politikern und Experten, in Medien und sozialen Foren die Frage diskutiert: Ist es richtig, Elektromobilität entschieden und konsequent voranzutreiben? Oder sollten Autohersteller nicht stärker auf andere alternative Antriebstechnologien setzen, allen voran die wasserstoffbasierte Brennstoffzellen-Technologie?

Die Entscheidung des Volkswagen Konzerns ist eindeutig: Als großer Volumenhersteller setzt er auf batteriebetriebene Elektroautos für eine breite Zielgruppe – auch wenn die Konzernforschung die Brennstoffzellentechnologie weiter erkundet und Audi für 2021 ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug angekündigt hat. Die Mobilitätswende allerdings muss sich – schon allein des Klimaschutzes und der Pariser Verträge willen – in großen Volumina vollziehen. Schon in wenigen Jahren will Volkswagen mehr als eine Million Elektro-Fahrzeuge jährlich verkaufen.

Wasserstoff im Pkw sinnvoll?

Die aktuelle Faktenlage gibt Volkswagen Recht. Prof. Maximilian Fichtner, stv. Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm für Elektrochemische Energiespeicherung und ausgewiesener Experte in der Wasserstoff-Forschung, sagte der Wirtschaftswoche, die „sehr schlechte Energieeffizienz well-to-wheel“ der Brennstoffzellen-Pkw sorge dafür, dass batteriebetriebene E-Autos „um ein Mehrfaches effizienter“ seien. Fichtner weiter: „Ich bin ganz und gar nicht gegen Wasserstoff als Energiespeichermedium. Nur muss man ihn dort einsetzen, wo er auch Sinn ergibt – und das ist eher nicht im Pkw, sondern im stationären Bereich.“

Diese Einschätzung teilt auch Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin. Um Wasserstoffautos mit hohen Stückzahlen herzustellen, wären laut Quaschning zahlreiche Länder auf den Import von regenerativem Wasserstoff angewiesen, was zeitnah kaum realisierbar sei. Außerdem werde die Wasserstofflösung wegen der hohen Energieverluste „am Ende auch teurer sein als die Batterievariante.“ Die Klimabilanz beider Fahrzeugvarianten unterscheide sich dagegen „am Ende kaum.“ Quaschnings Fazit: Sehr wahrscheinlich werde Wasserstoff „vor allem bei Fahrzeugen mit hohen täglichen Fahrleistungen“ zum Einsatz kommen. „Das normale Auto für durchschnittliche Anwendungen wird künftig mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Batterieauto sein. Umweltnachteile gibt es dadurch nicht.“

„Automobilindustrie 2035 – Prognosen zur Zukunft“

Fichtners und Quaschnings Positionen decken sich mit den Ergebnissen der Studie „Automobilindustrie 2035 – Prognosen zur Zukunft“, in welcher die Unternehmensberatung Horváth & Partners jüngst detailliert untersuchen ließ, ob sich batterie- oder wasserstoffbetriebene E-Autos künftig durchsetzen werden. Die Studie wurde über sechs Monate erstellt, von 80 Menschen/Interviewpartnern begleitet und von der Unternehmensberatung selbst finanziert. „Hauptgrund unserer Untersuchung war, dass Horváth & Partners viele Klienten in der Autozulieferindustrie betreut. Diese wollen natürlich wissen, worauf sie sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren einzustellen haben“, begründet Studienleiter Dietmar Voggenreiter die Untersuchung.

Die Studie unternimmt zunächst eine Analyse der Kaufgründe. Warum sollten Kunden auf E-Autos umsteigen? Am wahrscheinlichsten sei derzeit ein Zwei-Phasen-Modell, heißt es: die „Push-Phase“ und die darauf folgende „Pull-Phase“.

In der Push-Phase von heute bis etwa 2023/2025 werden die Hersteller die E-Mobilität pushen. Gründe sind vor allem die strengen CO2-Normen. Dazu kommen die anfangs hohen Investitionskosten. Beides führt dazu, dass Kaufanreize gesetzt werden müssen, um Elektroautos in den Markt zu bringen. In der dann folgenden Pull-Phase bis 2030 und vor allem bis 2035, werden E-Autos für Kunden auch finanziell interessanter.

Denn durch die Einführung der Euro-Norm 7 werden die Verbrenner teurer, das Kaufpreisdelta zu Elektroautos sinkt. Verstärkt wird diese Entwicklung auch dadurch, dass eine CO2-Steuer – wie immer sie auch im Detail ausgestaltet sein mag – fossile Brennstoffe weiter verteuert.

„Rationale Gründe werde große Skaleneffekte bei der E-Mobilität auslösen“

Parallel dazu erleben viele Kunden den Verbrauchskostenvorteil im Vergleich zum Benziner und Diesel als sehr positiv (in Ländern mit geringeren Strompreisen stärker als in Deutschland). Dieser Kostenvorteil wird ergänzt durch geringere Servicekosten: Weil das Elektroauto weniger servicerelevante Bauteile wie Öl- und Benzinfilter hat als ein Verbrenner, muss weniger gewartet und repariert werden. Und: Die Kosten für Öl- und Schmierstoffwechsel fallen gänzlich weg.

Insgesamt weist die Studie modellabhängig etwa 400 bis 600 Euro geringere Treibstoff- und 200 bis 400 Euro geringere Servicekosten jährlich aus. Ein Preisvorteil von 600 bis 1000 Euro in nur zwölf Monaten ist für Verbraucher sehr interessant. „Es kommt eine Zeit, und das ziemlich zügig, in der die rationalen Gründe große Skaleneffekte bei der E-Mobilität auslösen werden“, so Voggenreiter von Horváth & Partners

Reichweitenangst und schnelles Laden als Schlüsselfaktoren

Dazu kommen jedoch die emotionalen Themen: Reichweitenangst und schnelles Laden. Beides, so sind die Autoren der Studie überzeugt, wird gelöst werden und bremst die Verbreitung von Elektroautos in der Pull-Phase ab 2023/2025 dann gar nicht mehr. Die Reichweiten werden steigen, mehr Ladestellen und Schnellladesäulen die Angst vorm Liegenbleiben minimieren.

Schließlich die Diskussion um die tatsächliche CO2-Einsparung: Weil der Strom zum Herstellen von Elektroautos noch „schmutzig“, zumindest nicht flächendeckend grün ist, bringt ein E-Auto heute einen vergleichsweise großen „Rucksack“ mit, wenn es produziert wird. Untersuchungen rechnen vor, dass es erst nach mehr als 100.000 Kilometern insgesamt (Produktion und Betrieb) mehr CO2 einspart als ein Verbrenner. Auch das wird sich in den nächsten Jahren zugunsten des E-Autos ändern, besagt die Studie: Durch mehr grünen Strom in der Produktion von E-Auto und Batterie wird dieser „Anfangsrucksack“ sukzessiv kleiner werden, das E-Auto schneller mehr CO2 einsparen.

Auch der Kritik vieler Wasserstoffbefürworter, die sogenannte Dunkelflaute beim Batteriebetrieb zu berücksichtigen, haben sich Horváth & Partners angenommen. Mit Dunkelflaute ist die Zeit der nicht möglichen Stromerzeugung wegen Dunkelheit und/oder Windstille gemeint. Dafür wurde dem Primärenergiebedarf der Batterie ein entsprechender Mehrbedarf hinzugerechnet.

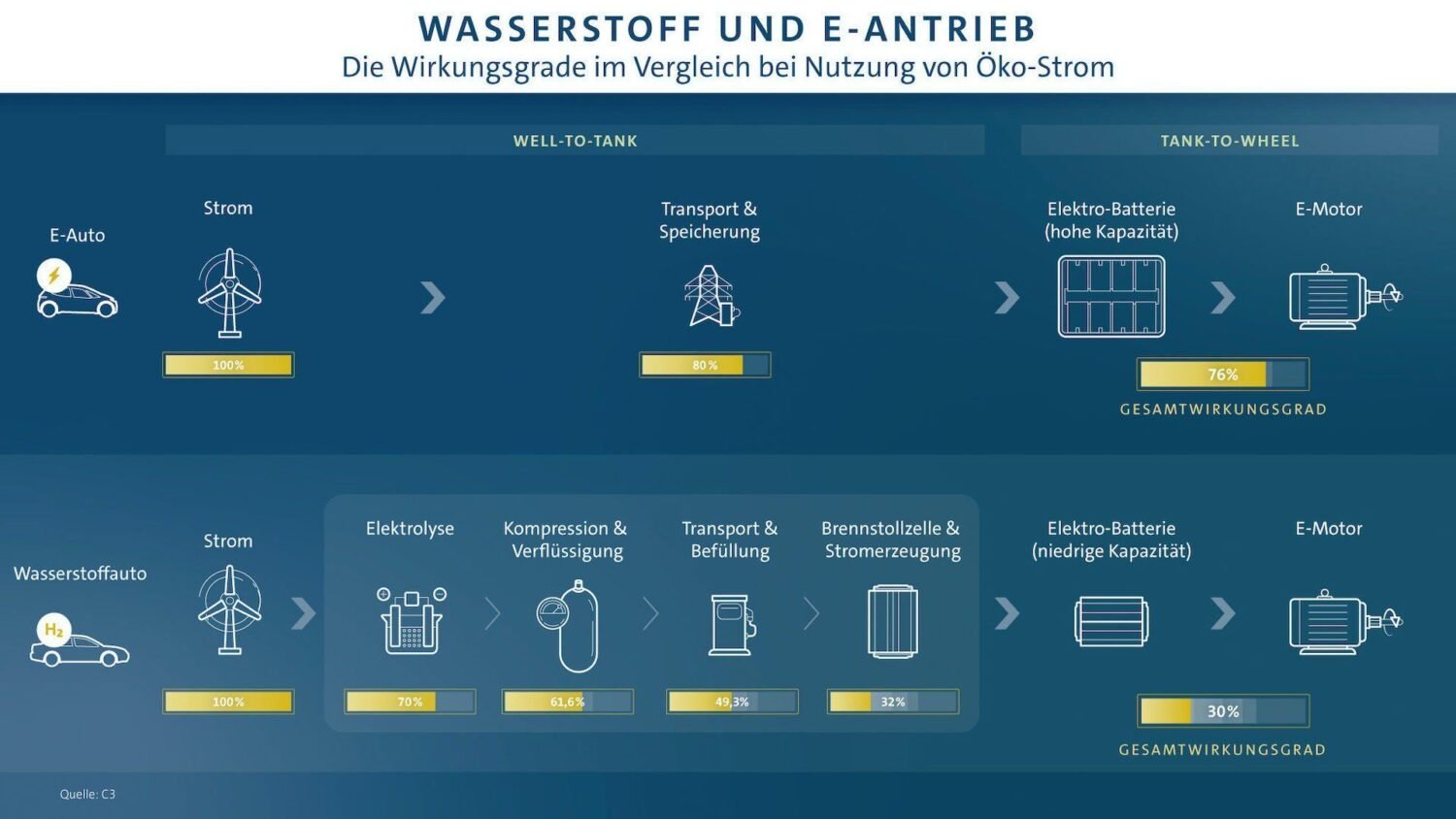

Eine Frage des Wirkungsgrades

Bleibt der interessanteste Teil der Studie: Welche Energie hat den besten Wirkungsgrad und ist am kostengünstigsten, um E-Autos anzutreiben: Batterie- oder Wasserstoffbetrieb?

Beim batteriebetriebenen E-Auto verliert man nur acht Prozent der Energie beim Transport, bevor der Strom in den Akkus der Fahrzeuge gespeichert wird. Beim Umwandeln der elektrischen Energie zum Antrieb des E-Motors gehen dann noch einmal 18 Prozent verloren. Damit kommt das batteriebetriebene E-Auto auf einen Wirkungsgrad, modellabhängig, von 70 bis 80 Prozent.

Beim wasserstoffbetriebenen E-Auto sind die Verluste deutlich größer: 45 Prozent der Energie gehen bereits bei der Gewinnung von Wasserstoff durch die Elektrolyse verloren. Von diesen übrig gebliebenen 55 Prozent der ursprünglichen Energie gehen noch einmal 55 Prozent beim Umwandeln von Wasserstoff in Strom im Fahrzeug verloren. Damit kommt das wasserstoffbetriebene E-Auto nur auf einen Wirkungsgrad, modellabhängig, von 25 bis 35 Prozent. Der Vollständigkeit halber: Beim Verbrennen von alternativen Kraftstoffen ist die Effektivität noch einmal deutlich schlechter: nur 10 bis 20 Prozent Gesamtwirkungsgrad.

„Gefährlicher Hype“ um Wasserstoff?

„Neben dem sehr realen Potenzial von grünem Wasserstoff existiert gerade ein gefährlicher Hype“, warnen auch Experten der Unternehmensberatungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) in einer neuen Studie, aus der das Handelsblatt zitiert. Auch die Horváth&Partners-Studie kommt hier zu den gleichen Ergebnissen.

Anstatt Milliarden für die Vision einer Wasserstoff-Gesellschaft auszugeben, sollten sich Investitionen in die vielversprechende Technologie lieber auf Anwendungen konzentrieren, in denen sie auch wirtschaftlich sinnvoll sind, so das Fazit der Studienautoren.

„Wir glauben, dass es großes Potenzial gibt, wenn man grünen Wasserstoff in Anwendungen forciert, in denen er sich langfristig wirklich durchsetzen kann. Vor allem in der Industrie, außerdem im Schwerlast- beziehungsweise Flug- und Schiffsverkehr“, sagt Frank Klose, Mitautor der Studie.

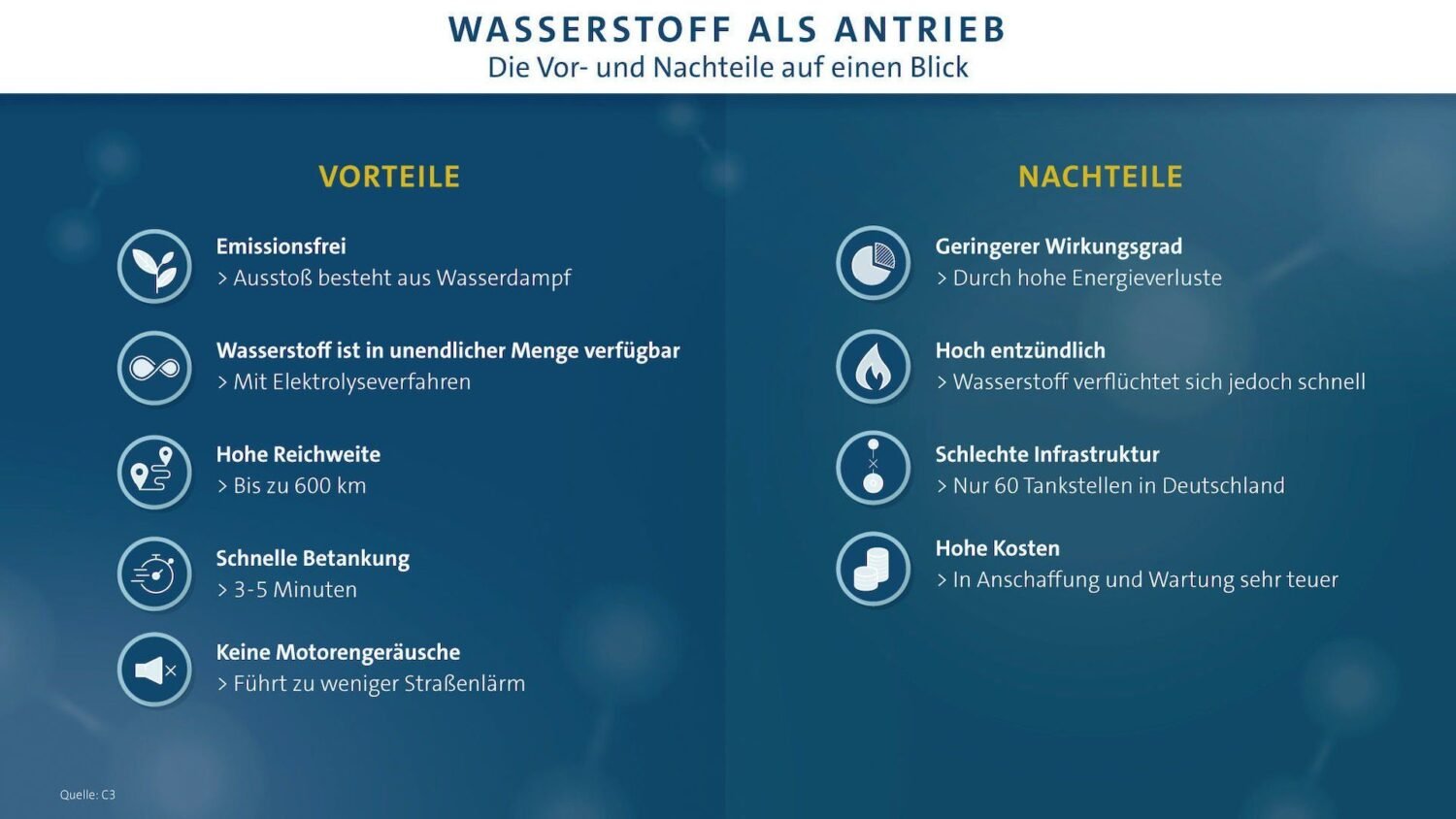

Die Brennstoffzelle hat viele Vorteile (Reichweite, schnelles Betanken, keine schwere Batterie an Bord), aber einen entscheidenden Nachteil: Sie ist vergleichsweise ineffizient – und zwar hinsichtlich ihres Wirkungsgrades und ihrer Kosten. „Keine nachhaltige Volkswirtschaft kann es sich erlauben, die doppelte Menge an regenerativer Energie zu verwenden, um mit Brennstoffzellen-Pkw anstatt mit Batteriefahrzeugen zu fahren“, sagt Studienleiter Dietmar Voggenreiter.

Lediglich in Nischen, bei Lkw und Bussen, sowie über lange Strecken, könnte Wasserstoff zum Einsatz kommen. Denn hier spielen das Batteriegewicht, die Reichweite und die Tankzeit eine entscheidende Rolle. Es nimmt mit zunehmender Kapazität extrem zu, was Batterien dann selbst für Lkw uninteressant werden lässt. Zudem könnten bestehende Lkw-Tankstellen aufgrund ihrer niedrigeren Zahl mit überschaubarem Aufwand zu einem Wasserstoff-Tankstellen-Netz umgerüstet werden.

Welche Kosten hat der Verbraucher?

Klar ist, dass wasserstoffbetriebene E-Autos im Vergleich zu batteriebetriebenen Fahrzeugen nicht nur in der Anschaffung, sondern vor allem auch im Betrieb immer teurer unterwegs sein werden. Der doppelte Primärenergiebedarf von mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen im Vergleich zu batteriebetriebenen wird sich in den Verbraucherpreisen widerspiegeln. Schon heute bezahlen Autofahrer mit rund neun bis zwölf Euro je 100 Kilometer für wasserstoffbetriebene, aber nur zwei bis sieben Euro je 100 Kilometer (je nach Strompreisen in den einzelnen Ländern) für batteriebetriebene E-Autos sehr unterschiedlich für ihre individuelle Mobilität.

Quelle: Volkswagen – Pressemitteilung vom 07.11.2019