Die Spannung im Antriebssystem eines Elektroautos spielt eine entscheidende Rolle für dessen Leistung, Ladegeschwindigkeit und Effizienz. Während viele E-Autos mit einer 400-Volt-Architektur ausgestattet sind, setzen einige Hersteller bereits auf 800-Volt-Systeme. Doch was bedeutet das konkret, welche Vor- und Nachteile bringen die unterschiedlichen Spannungen mit sich?

Was versteht man unter elektrischer Spannung?

Elektrische Spannung, gemessen in Volt (V), kann man sich als den „Druck“ vorstellen, der den elektrischen Strom durch die Leitungen treibt. Je höher die Spannung, desto höher ist auch das Potenzial, Energie zu transportieren. Zum Vergleich: Die elektrische Spannung lässt sich mit dem Wasserdruck in einem Gartenschlauch vergleichen – sie bestimmt, mit welchem Schub das Wasser durch das System gedrückt wird. Die Stromstärke (in Ampere) entspricht dabei der Wassermenge, die durch den Schlauch fließt. Und die Leistung – also das, was am Ende tatsächlich ankommt – ist das Produkt aus beidem: Je höher der Druck und je mehr Wasser fließt, desto mehr kommt auch am anderen Ende an. Genauso verhält es sich mit elektrischer Energie.

Eine herkömmliche Haushaltssteckdose liefert in Europa 230 Volt Wechselstrom. Bei Elektroautos liegen die Spannungen deutlich höher, um den Anforderungen des elektrischen Antriebs gerecht zu werden.

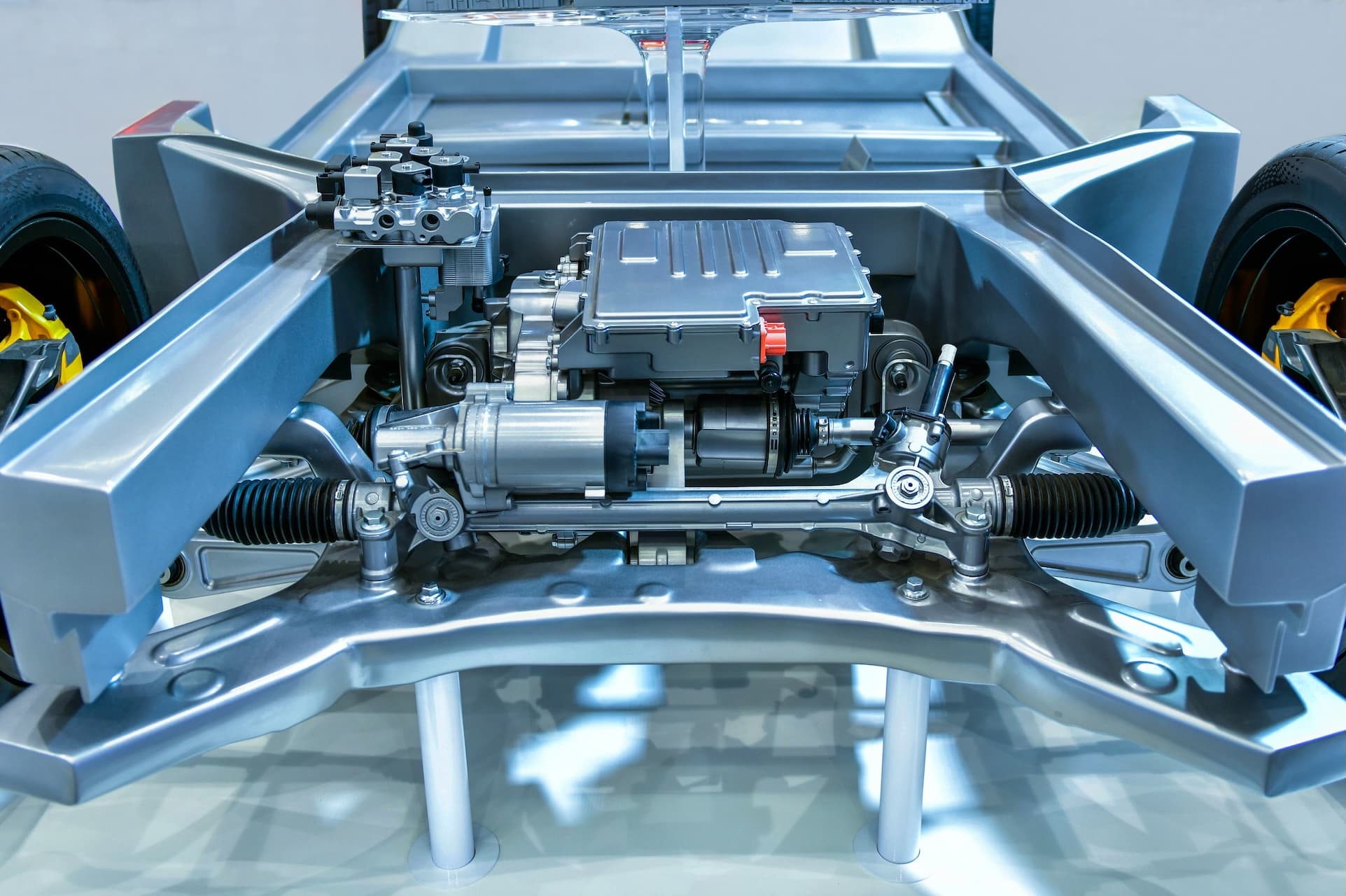

Viele der ersten modernen Elektroautos nutzen eine 400-Volt-Architektur. Dieses Spannungsniveau hat sich über Jahre als Branchenstandard etabliert. Ein Vorteil dieser Standardisierung ist die breite Kompatibilität mit der bestehenden Ladeinfrastruktur und die Möglichkeit, Komponenten verschiedener Hersteller flexibel zu kombinieren.

Einige moderne Elektroautos, wie der Porsche Taycan oder der Hyundai Ioniq 5, setzen auf eine 800-Volt-Architektur. Diese höhere Spannung ermöglicht es, bei gleicher Stromstärke mehr Leistung zu übertragen. Das führt zu kürzeren Ladezeiten und kann die Effizienz des Autos steigern.

Warum höhere Spannung effizienter ist

Die elektrische Leistung wird durch das Produkt aus Spannung und Stromstärke bestimmt. Bei höherer Spannung kann dieselbe Leistung mit geringerer Stromstärke übertragen werden. In der Praxis bedeutet das, dass beide Größen – Spannung (gemessen in Volt) und Stromstärke (gemessen in Ampere) – zusammen bestimmen, wie viel Energie pro Sekunde durch das System fließt. Je höher also die Spannung ist, desto weniger Stromstärke wird benötigt, um dieselbe Leistung zu übertragen. Das ist vor allem deshalb relevant, weil hohe Stromstärken mehr Wärme erzeugen und dickere, schwerere Kabel erfordern. Eine höhere Spannung erlaubt es also, die gleiche Menge Energie mit weniger elektrischem Strom zu transportieren – das spart Platz, Gewicht und verringert Energieverluste. Das hat mehrere Vorteile:

- Geringere Stromstärken führen zu weniger Wärmeverlusten in den Leitungen.

- In Elektroautos führt das zu effizienteren Ladesystemen und geringeren Anforderungen an das Kühlsystem.

- Weniger Strom ermöglicht den Einsatz von dünneren und leichteren Kabeln, was das Fahrzeuggewicht verringert und Platz spart.

- Höhere Spannungen erlauben höhere Ladeleistungen, was die Ladezeiten verkürzt.

400-Volt bleibt vorerst Standard

Die Mehrheit aller Elektroautos nutzt heute eine 400-Volt-Architektur. Das gilt für günstige Kleinwagen ebenso wie für Mittelklassemodelle und viele Autos im gehobenen Segment. Diese Spannung hat sich etabliert, weil sie ausreicht, um Reichweiten von 300 bis 500 Kilometern bei akzeptablen Ladezeiten zu ermöglichen – vorausgesetzt, die Ladeinfrastruktur spielt mit. Auch die meisten AC- und DC-Ladestationen sind auf 400 Volt ausgelegt, was die Alltagstauglichkeit zusätzlich erhöht. Komponenten wie Wechselrichter, Bordlader und Batteriemanagementsysteme sind bei einer 400-Volt Architektur vergleichsweise günstig.

800-Volt: Noch Ausnahme, aber mit Potenzial

Mit dem Porsche Taycan kam 2019 erstmals ein Serienmodell mit 800-Volt-Technologie auf den Markt. Hyundai, Kia und inzwischen auch Mercedes setzen bei ausgewählten Modellen ebenfalls auf das höhere Spannungsniveau. Sie profitieren von den oben genannten Vorteilen. Besonders für große, leistungsstarke oder langstreckentaugliche Elektroautos machen die Sinn.

Ob sich aber 800 Volt flächendeckend durchsetzen wird, hängt von mehreren Faktoren ab: Zum einen müssten die Kosten für entsprechende Halbleiter und andere Hochvolt-Komponenten weiter sinken. Zum anderen muss die Ladeinfrastruktur mitziehen – denn bislang unterstützen nur wenige Schnellladestationen die dafür nötigen Leistungen. Langfristig könnten 800-Volt-Systeme zum neuen Standard werden, insbesondere im oberen Fahrzeugsegment. Im breiten Markt dürften 400 Volt jedoch noch viele Jahre die Norm bleiben.

Denn für noch höhere Ladegeschwindigkeiten könnte es auch auf noch höhere Spannungen hinauslaufen. In Pilotprojekten – etwa für Elektro-Lkw – kommen bereits deutlich höhere Spannungen und Ströme zum Einsatz. Dabei geht es um Ladeleistungen von einem Megawatt und mehr. Auch BYD hat gerade Ladeleistungen von einem Megawatt, also 1000 Kilowatt präsentiert. Dies hat BYD mit einer 1000-Volt Architektur ermöglicht.

Mehr Volt, mehr Tempo – aber nicht für alle nötig

Angst vor einer schnell veralteten Technik muss man aber nicht haben. Auch Autos mit 800-Volt-Technik lassen sich an einer normalen 400-Volt-Ladestation oder sogar an der Haushaltssteckdose laden – allerdings eben langsamer. Die Systeme sind in der Regel abwärtskompatibel. Manche Plattformen, wie Hyundais E-GMP, können flexibel zwischen beiden Spannungen umschalten. Das bedeutet: 800 Volt oder sogar mehr ist kein exklusives Schnelllade-Feature, sondern erweitert lediglich die Möglichkeiten. Wer nur selten lange Strecken fährt oder zuhause lädt, profitiert im Alltag kaum spürbar davon.

Quelle: Auto Motor und Sport – E-Auto-Technik: 800 Volt vs. 400 Volt / Porsche Newsroom – 400 Volt vs. 800 Volt: die Vorteile hoher Batteriespannung in E-Fahrzeugen / e-engine.de: Was ist der Unterschied zwischen 400-Volt und 800-Volt-Elektroautos?

Wird geladen...