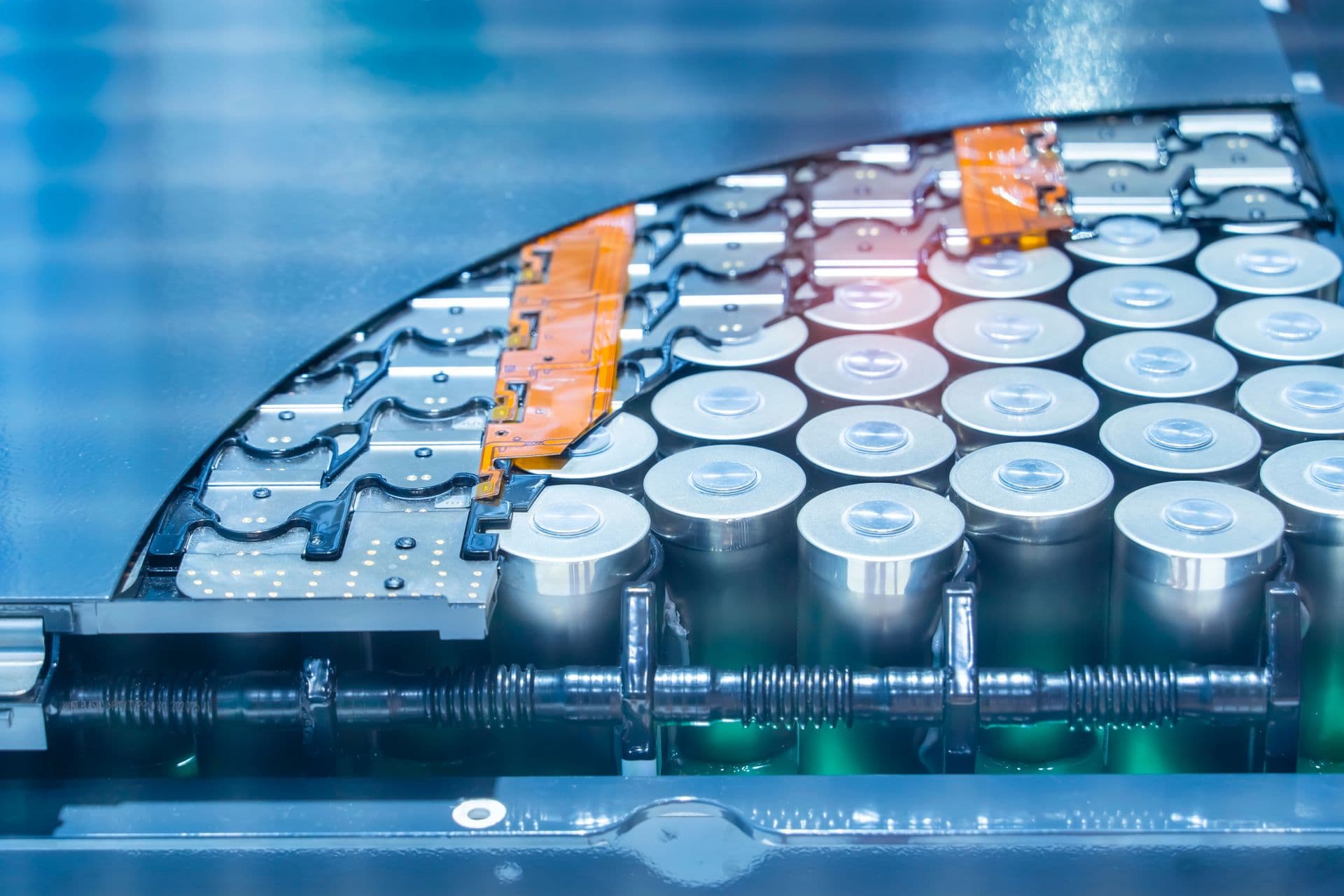

Millionen Handys, Laptops und Batterien landen jedes Jahr auf dem Müll. Im Elektroschrott stecken wertvolle Metalle, doch nur ein kleiner Teil wird bislang zurückgewonnen. Das führt nicht nur zu einer massiven Verschwendung, sondern erhöht auch Abhängigkeiten von Rohstoffimporten und Umweltbelastungen. Vor allem die Batterien von Elektroautos rücken in den Fokus, weil die Nachfrage nach Lithium, Nickel und Kobalt bis 2030 voraussichtlich mehr als drei Terawattstunden erreichen wird. Während Recycling bisher oft teuer, energieintensiv und wenig effizient ist, verspricht ein junges Unternehmen aus Australien einen neuen Ansatz.

Iondrive Limited, ein Spin-off der University of Adelaide, arbeitet an einer Technologie, die das Recycling von Batterien und Elektroschrott neu aufstellen soll. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Deep-Eutectic-Solvent-Technologie (DES). „Alle unsere Lösungsmittel sind unbedenkliche organische Verbindungen und biologisch abbaubar“, betont das Unternehmen im Austausch mit Elektroauto-News. Durch ihre chemische Struktur können sie Metalle aus komplexen Abfällen herauslösen, die bisher nur schwer zugänglich waren.

Die Verfahren von Iondrive sind darauf ausgelegt, drei globale Lieferketten zu bedienen: die Rückgewinnung von Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan aus dem sogenannten Black Mass, also dem Pulver, das beim Batterierecycling entsteht; die Verwertung von Gold, Kupfer und Seltenen Erden aus Elektroschrott; sowie die Trennung von gemischten Hydroxidfällungen in einzelne Metallsalze. Für ein Unternehmen, das erst vor wenigen Jahren gegründet wurde, klingt das nach einer großen Bandbreite. Doch die Verantwortlichen zeigen sich überzeugt, dass sich das Verfahren skalieren lässt. „Der erfolgreiche Betrieb der Pilotanlage wird ein Proof of Concept sein, der direkt skaliert werden kann“, heißt es.

Iondrive: Pilotprojekte in Australien, den USA und Europa

Aktuell entstehen Pilotprojekte in Australien, den USA und Europa. In Adelaide baut Iondrive mit Unterstützung der australischen Regierung eine erste Anlage, die Anfang 2026 starten soll. Sie soll zeigen, dass die Technologie auch im industriellen Maßstab funktioniert. In den Vereinigten Staaten arbeitet Iondrive mit Colt Recycling zusammen, einem der großen Verwerter von Elektroschrott. Der Vertrag läuft über 21 Monate und soll insbesondere die Rückgewinnung Seltener Erden testen. In Deutschland wiederum hat Iondrive ein Konsortium mit der RWTH Aachen gegründet, das sich um EU-Fördermittel bewirbt. Ziel ist es, nachzuweisen, dass Batteriezellen aus Recyclingmaterial die gleiche Leistung erreichen wie Neuprodukte. „Im Kleinstmaßstab haben wir das bereits gezeigt. Nun wollen wir es im industriellen Maßstab beweisen“, erklärt das Unternehmen.

Neben den ökologischen Aspekten betont Iondrive auch die ökonomischen Vorteile. Eine Benchmarking-Studie von PEM Motion aus Deutschland habe ergeben, dass die Investitionskosten um 36 Prozent niedriger liegen als bei klassischen hydrometallurgischen Verfahren. Auch die Betriebskosten seien günstiger, wenn auch nur leicht. „Wir haben unsere Berechnungen sehr konservativ angestellt und sehen erhebliches Aufwärtspotenzial.“ Damit will das Start-up belegen, dass sich Recycling nicht nur für die Umwelt, sondern auch finanziell lohnen kann.

Doch wie groß ist das Risiko, dass die Technologie am Ende nicht den Sprung in die industrielle Anwendung schafft? Das Unternehmen bleibt zuversichtlich. „Das Risiko ist gering“, heißt es. Auf Nachfragen zu möglichen ökologischen Risiken reagiert Iondrive ebenfalls gelassen: „Alle Lösungsmittel von Iondrive, einschließlich DES, sind unbedenkliche organische Lösungsmittel und biologisch abbaubar.“

Trotzdem steht und fällt der Erfolg mit Partnern und Fördergeldern. „Für die Skalierung sind Finanzierungen erforderlich. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zur Kofinanzierung durch Zuschüsse in der EU, Australien und den USA“, erklärt Iondrive. In Europa sei die Zusammenarbeit mit der Industrie besonders wichtig. Das Konsortium umfasse Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Rohstoffversorgung bis zu Abnahmevereinbarungen. „Die Kooperation mit Autoherstellern ist entscheidend. Nur wenn Unternehmen wie Porsche den Einsatz von Recyclingmaterialien vorantreiben, lässt sich ein Markt schaffen.“

Was aber passiert, wenn Partner wie Colt oder die RWTH Aachen abspringen? Auch darauf hat Iondrive eine Antwort. „Colt ist ein verbindlicher Liefervertrag und daher wichtig. Sollte keine Einigung erzielt werden, sind neue Lieferverträge mit alternativen Lieferanten erforderlich.“ Die Zusammenarbeit mit der RWTH diene vor allem der Skalierung der Technologie und der Einbindung weiterer Industriepartner. „Es besteht kein Risiko eines Scheiterns.“

Erste großtechnische Anlage soll in den früheren 2030er Jahren an den Start gehen

Der Blick auf die Marktentwicklung scheint das Selbstbewusstsein zu untermauern. „Alle Prognosen seriöser Beratungsunternehmen zeichnen ein einheitliches Bild – eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 18 Prozent“, sagt Iondrive. Für das Start-up bedeutet das Rückenwind. Nach der Pilotanlage in Australien soll 2027 eine Demonstrationsanlage folgen. Die erste großtechnische Anlage ist für die frühen 2030er Jahre geplant. „Das Ziel ist es, Ende 2026 die Planung abzuschließen und Ende 2027 in Betrieb zu gehen.“

Für Iondrive geht es damit um mehr als nur eine technologische Idee. Das Unternehmen will zeigen, dass Recycling zu einer tragenden Säule der Rohstoffversorgung werden kann. Noch ist offen, ob der Ansatz sich tatsächlich auf breiter Basis durchsetzt. Doch angesichts wachsender Müllberge und steigender Nachfrage nach Batteriematerialien richtet sich die Aufmerksamkeit der Branche immer stärker nach Adelaide, zumindest wenn es nach Iondrive geht.

Quelle: Iondrive – Pressemitteilung per Mail

Wird geladen...