Die Ära von Motoren mit fossilen Kraftstoffen neigt sich dem Ende entgegen. Das Akku-Auto gewinnt an Fahrt – einer der großen Hoffnungsträger für die Zukunft ist indes der Wasserstoff. Üblicherweise wird er mit gewaltigen 700 bar in Drucktanks gepresst. Von dort aus strömt er in eine Brennstoffzelle, wird zu Strom umgewandelt und treibt so einen Elektromotor. Im Alltag funktioniert das längst. Einige hundert Wasserstoff-Pkw wie Toyota Mirai oder Hyundai Nexo fahren bereits auf Deutschlands Straßen, die Schweiz setzt verstärkt auf H2-Lastwagen.

Noch allerdings ist das Tankstellen-Netz großmaschig – auch wenn es in den nächsten drei Jahren von derzeit 100 auf 400 Zapfsäulen erweitert werden soll. Kleinfahrzeugen nutzt der Ausbau aber wenig: Der Druckstoß beim Tanken wäre zu groß. Keine Chance also für Wasserstoff bei E-Scooter und Co.?

Hoffnung kommt vom Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) in Dresden. Dort haben Forschende die auf Magnesiumhydrid basierende „Powerpaste“ entwickelt. „Mit ihr lässt sich Wasserstoff bei Raumtemperatur und Umgebungsdruck chemisch speichern und freisetzen“, schwärmt IFAM-Wissenschaftler Dr. Marcus Vogt. Das sei sogar unkritisch, wenn der Roller in der prallen Sonne steht, weil sich die Powerpaste erst oberhalb von 250 Grad zersetzt. Den Tankvorgang beschreibt Vogt als denkbar einfach: „Man wechselt eine Kartusche, füllt zusätzlich Leitungswasser in einen Tank – fertig.“ Die Kosten für eine Füllung stehen allerdings noch nicht fest.

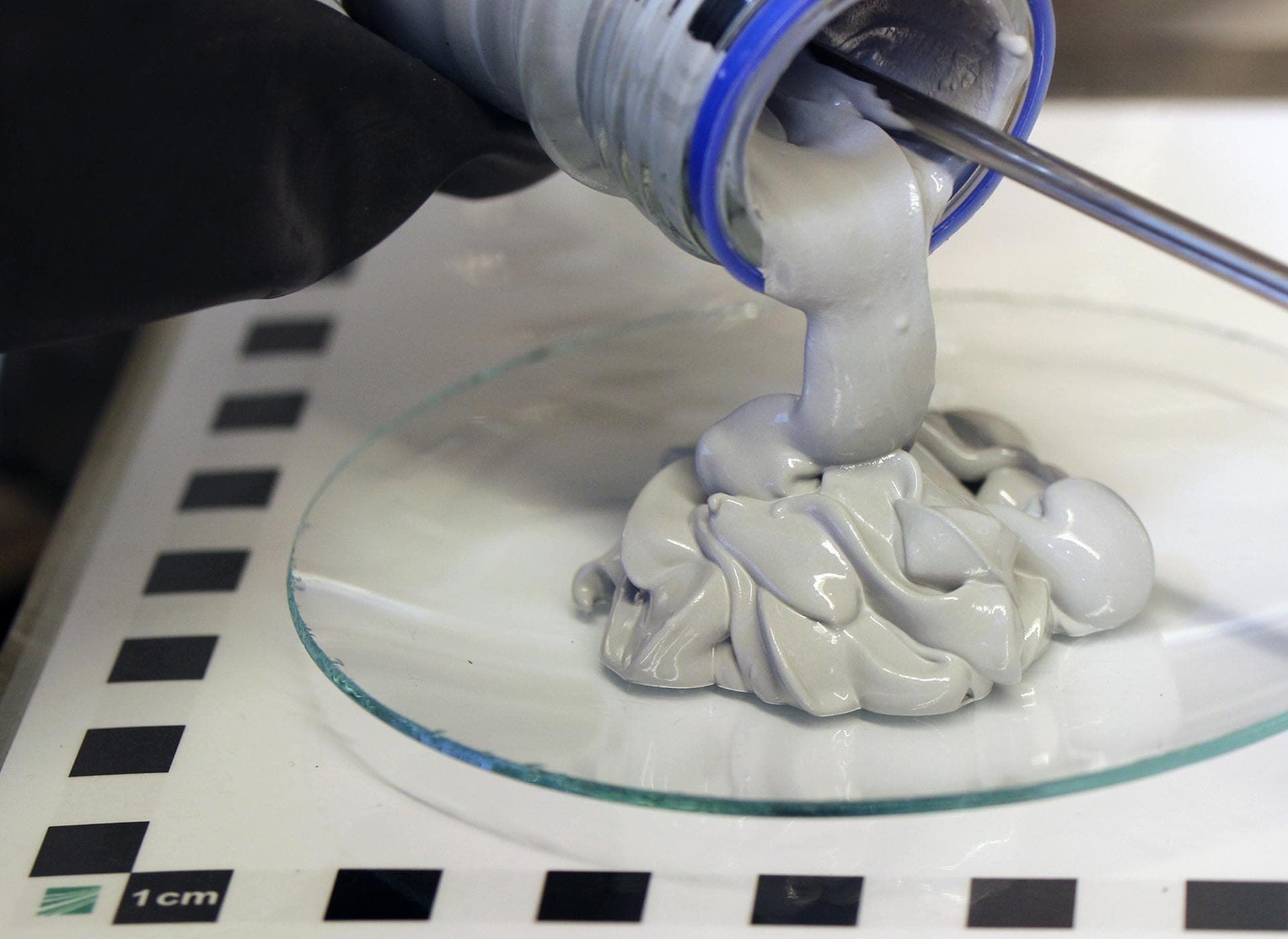

Ende des Jahres soll eine Pilotanlage in Betrieb gehen. Ausgangsmaterial der Powerpaste ist Magnesium – eines der häufigsten Elemente überhaupt. Bei 350 Grad und leichtem Druck wird es mit Wasserstoff zu Magnesiumhydrid umgesetzt sowie mit Ester und Metallsalz angereichert. Um das Fahrzeug anzutreiben, drückt ein Stempel die Paste aus der Kartusche. Zusammen mit dem Wasser entsteht gasförmiger Wasserstoff.

Die Energiespeicherdichte ist wesentlich höher als bei einem 700-bar-Drucktank. „Verglichen mit Batterien liegt sie sogar zehn Mal so hoch“, sagt Vogt. Damit lässt sich mit der Powerpaste eine ähnliche Reichweite erzielen wie mit der selben Menge Benzin. Auch beim Reichweiten-Vergleich mit komprimiertem Wasserstoff schneidet die Powerpaste nach Angaben des Fraunhofer-Institus besser ab.

Das macht die neue Technologie auch für Autos, Zustellfahrzeuge oder Range Extender interessant. Sogar große Drohnen könnten ihre Reichweite deutlich erhöhen und so statt 20 Minuten mehrere Stunden in der Luft bleiben. Hilfreich sei das vor allem bei der Überprüfung von Wäldern oder Stromtrassen. Beim Camping könnte die Powerpaste via Brennstoffzelle Strom liefern.

Und noch ein Plus sehen die Wissenschaftler in Dresden: Während gasförmiger Wasserstoff eine teure Infrastruktur erfordert, lässt sich die pumpbare Paste überall einsetzen. So könnte jede beliebige Tankstelle Nachschub in Kartuschen oder Kanistern anbieten – und das laut Vogt mit Investitionen von einigen zehntausend Euro. Zum Vergleich: Normale Wasserstoff-Tankstellen kosten pro Zapfsäule etwa ein bis zwei Millionen Euro. Auch der Transport wäre deutlich billiger, weil aufwändige Drucktanks oder Tiefkühlung entfallen.

Quelle: Fraunhofer-Institut – Wasserstoffantriebe für E-Scooter und Co.

Wird geladen...