Die Beschäftigungsstruktur in der Automobilindustrie steht vor einem grundlegenden Wandel. Demografie und Dekarbonisierung sind die beiden zentralen Treiber dafür. Worauf sich die Automobilindustrie in Deutschland einstellen muss, zeigt die aktuelle Studie „Beschäftigungsperspektiven in der Automobilindustrie“ (verlinkt als PDF), die Prognos im Auftrag des Verbands der Automobilindustrie (VDA) angefertigt hat.

Neue Marktverhältnisse durch stärkeres Wachstum in anderen Weltregionen, die Transformation zur Elektromobilität, die Digitalisierung sowie wirtschaftspolitische Unsicherheiten prägen demnach die aktuelle Situation. Diese Entwicklungen haben deutliche Folgen für den Industriestandort Deutschland und die Beschäftigten in der Automobilindustrie. Die Studie zeigt, welche Veränderungen der Beschäftigung in den letzten Jahren bereits vollzogen sind und welche absehbaren Veränderungen noch auf die Automobilindustrie und ihre Beschäftigten zukommen. Dazu wurde die Entwicklung von 700 Berufen in der Automobilindustrie ausgewertet.

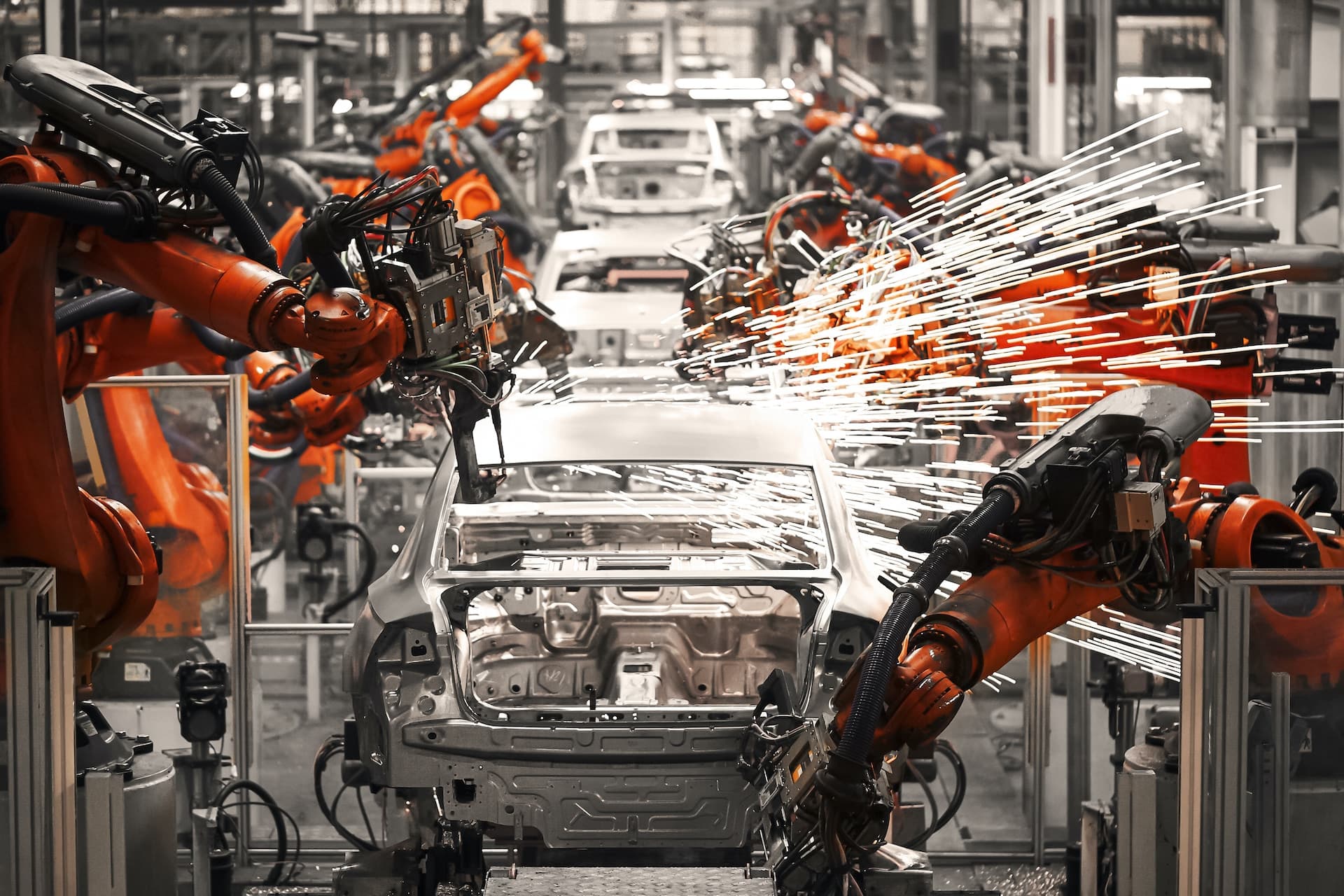

Durch die Elektrifizierung des Antriebsstrangs werde für die Herstellung von Fahrzeugen eine insgesamt niedrigere Beschäftigung benötigt als in der Vergangenheit. Zudem komme es zu deutlichen Verschiebungen innerhalb der Beschäftigung. Dies sehe man in den Daten sehr deutlich. Überproportionale Jobverluste gab es demnach bei den bisherigen Top-Jobs der Branche: Von den zehn größten Berufsgruppen in der Automobilindustrie zählen sieben zu denen mit den größten Jobverlusten seit 2019. Besonders Berufe in Maschinenbau- und Betriebstechnik sowie in der Metallbearbeitung haben an Relevanz verloren.

Zuwächse gab es dagegen bei Berufen in der Kraftfahrzeugtechnik, die vor allem bei den Herstellern angesiedelt sind, zudem bei Berufen in der technischen Forschung und Entwicklung sowie in der Informatik, der Elektrotechnik und der Softwareentwicklung. So ist zum Beispiel die Beschäftigung in IT-Berufen in der Automobilindustrie seit 2019 um etwa ein Viertel gestiegen und seit 2013 sogar um 85 Prozent.

Renteneintritte in den kommenden Jahren lösen das Problem nicht

Die Studie zeigt: Die Transformation ist längst nicht abgeschlossen, sondern in vollem Gange. Das gilt sowohl mit Blick auf die Beschäftigungsentwicklung allgemein als auch die Entwicklung in einzelnen Berufsgruppen. Die Betrachtung der einzelnen Berufsgruppen verdeutlicht die unterschiedlichen Effekte der demografischen Entwicklung. Wie in der Gesamtwirtschaft geht auch in der Automobilindustrie etwa ein Viertel der Beschäftigten in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand. Während dies in einigen Berufsgruppen dazu führen kann, anstehende Veränderungen zu unterstützen, drohen in anderen Berufsfeldern erhebliche Engpässe, vor allem in der Elektrotechnik, Energietechnik und der IT.

Die Studie zeigt vier mögliche Kombinationen aus steigender oder abnehmender Bedeutung der Berufe und dem jeweiligen Angebot an Arbeitskräften, welches in Zukunft zur Verfügung steht. Die zentralen Erkenntnisse sind:

Steigende Relevanz, sinkendes Angebot

Problematisch aus Sicht der Fachkräftesicherung seien Berufe, bei denen die Bedeutung steigt (oder konstant bleibt), aber das Angebot an Arbeitskräften sinkt. Das sind Berufe in den Bereichen Maschinenbau und Betriebstechnik, Kunststoff- und Kautschukherstellung, Kunststoff- und Kautschukverarbeitung, IT-Netzwerktechnik, IT-Koordination, IT- Administration und IT-Organisation. Hier dürfte sich der Fachkräftemangel in Zukunft noch weiter verschärfen.

In einigen Berufen mit steigender Relevanz bestehen bereits heute teilweise Engpässe, so die Studie. Dazu zählen vor allem Berufe im Bereich Mechatronik oder Informatik. Es zeige sich außerdem, dass das Wachstum in anderen Bereichen, in denen eine Steigerung zu erwarten gewesen wäre, ausbleibt. Das gelte zum Beispiel für Berufe in der Kunststoff- und Kautschukherstellung. Die steigende Relevanz dieses Bereichs sei bislang in der Beschäftigung in Deutschland nicht sichtbar. Es darf angenommen werden, dass dies mit den hohen Energiepreisen in Deutschland zusammenhängt, die Kunststoffverarbeitung zählt zu den energieintensiven Wirtschaftszweigen.

Sinkende Relevanz, sinkendes Angebot

In anderen Berufen sinke sowohl die Bedeutung des Berufs als auch das Angebot, was bedeutet, dass ein Teil des Personalabbaus möglicherweise durch Verrentungen erfolgen kann. Dies betrifft vor allem die Berufe wie Metallbau und Schweißtechnik oder Metallbearbeitung.

Steigende Relevanz, steigendes Angebot

In einigen Berufen, deren Bedeutung steigt (oder konstant bleibt), wird auch ein Anstieg des Angebots von Arbeitskräften erwartet. Aufgrund der günstigen Altersstruktur der in diesen Berufsgruppen beschäftigten Personen erreichen bis zum Jahr 2035 nur wenige das Renteneintrittsalter, gleichzeitig treten neue Nachwuchskräfte in den Arbeitsmarkt ein. Dies betrifft Berufe in der Informatik-, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe.

Sinkende Relevanz, steigendes Angebot

In weiteren Berufen werde durch eine sinkende Bedeutung der Berufe und ein gleichzeitig steigendes Angebot ein Überangebot an Arbeitskräften entstehen, so die Studie. Abgesehen von der Technischen Forschung und Entwicklung sind davon insbesondere Berufe betroffen, die eher indirekt die Produktion betreffen und stattdessen die betriebswirtschaftliche Steuerung und Verwaltung der Unternehmen umfassen.

Im Ergebnis zeigt sich ein vielschichtiges Bild mit variierenden Entwicklungen je betrachtetem Beruf. Somit seien die bestehenden Herausforderungen komplex: Es gehe nicht nur darum, dass Beschäftigung in der Automobilindustrie verloren gehe, sondern auch darum, für relevanter werdende Beschäftigungsfelder Fachkräfte zu gewinnen. Dies geschehe u.a. auch durch Umschulungs- und Weiterbildungsangebote in den Unternehmen selbst. Diese helfen gleichzeitig, Beschäftigungseffekte zu dämpfen.

Die Studie zeigt auch, dass seit dem Jahr 2013 die Beschäftigung im Personalwesen um 36 Prozent gestiegen sei. Das deutet zum einen darauf hin, dass die Unternehmen Themen wie Fachkräftesicherung und Fachkräftegewinnung oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf begegnen, sei nicht zuletzt aber auch der Entwicklung geschuldet, dass gesetzliche Vorschriften und regulatorische Anforderungen auch in diesem Bereich deutlich gestiegen sind.

Transformation könnte bis 2035 etwa 190.000 Jobs kosten

Die Studie zeigt also, dass in der Branche große Anpassungen innerhalb der Belegschaften stattfinden: Die Schwerpunkte verschieben sich. Es ist auch deutlich zu sehen, dass viel Neues entsteht: Dem Rückgang der Beschäftigung seit 2019 von 75.000 Beschäftigten steht ein Zuwachs von 29.000 in anderen Bereichen gegenüber.

Den größten Rückgang gab es mit einem Minus von 8900 Personen (-16 Prozent) bei Berufen in der Metallbearbeitung, die zum ganz überwiegenden Teil in der Zuliefererindustrie angesiedelt sind. Das größte Plus gab es mit 10.700 Personen oder +14 Prozent in Berufen der Kraftfahrzeugtechnik, die sich vor allem bei den Herstellern befinden.

Gleichwohl gilt, dass der Saldo der Beschäftigung negativ ist und sich wohl weiter negativ entwickeln wird: Setzt sich der zwischen den Jahren 2019 und 2023 eingesetzte Trend fort, so läge die Beschäftigung in der Automobilindustrie in Deutschland im Jahr 2035 um 186.000 Personen niedriger als im Jahr 2019, so die Studie. Hauptursache seien hier Transformationseffekte durch die Umstellung auf alternative Antriebe. 46.000 Arbeitsplätze – also etwa ein Viertel davon – sind in den Jahren 2019 bis 2023 bereits weggefallen, rund 140.000 weitere werden voraussichtlich bis zum Jahr 2035 entfallen.

Mit Blick auf das tatsächliche Ausmaß bestehe allerdings hohe Unsicherheit, denn zum einen kann der in einigen Bereichen bestehende oder sich bereits abzeichnende Fachkräftemangel das Wachstum von in Zukunft relevanter werdenden Bereichen dämpfen, zum anderen können die politischen Rahmenbedingungen den Trend gleichsam verstärken wie dämpfen.

„Geringere Beschäftigung ist nicht Ausdruck einer Krise, sondern Teil der Transformation“

„Der Wandel hin zur Elektromobilität wird zu Beschäftigungsverlusten führen. Die geringere Beschäftigung ist zuallererst nicht Ausdruck einer Krise, sondern ein Teil der Transformation“, kommentiert VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Entscheidend sei, „dass die politischen Rahmenbedingungen diesen Wandel unterstützen und begleiten. Die politischen Rahmenbedingungen entscheiden darüber, ob die Zukunftsinvestitionen am Standort Deutschland stattfinden, ob das Neue, das ansteht, hierzulande mit neuen Arbeitsplätzen entsteht oder woanders“, so Müller.

Und weiter: „Ob Draghi-Report, BDI-Transformationsstudie oder internationale Rankings, in denen Deutschland durchgereicht wird, es wird immer deutlicher, dass es keinen Interpretationsspielraum mehr gibt: Europa – vor allem Deutschland – büßt im internationalen Vergleich immer mehr an internationaler Wettbewerbsfähigkeit ein“, mahnt Müller. „Der Strompreis liegt für deutsche Unternehmen bis zu dreimal höher als für internationale Wettbewerber z.B. aus den USA oder China. Deutschland ist ein Höchststeuerland und die bürokratischen Belastungen steigen immer weiter.“ Und auch Umfragen, die der VDA regelmäßig unter seinen Mitgliedern des automobilen Mittelstands (Herstellergruppen II und III) durchführt, zeigen die schwindende Wettbewerbsfähigkeit des Standortes, so die VDA-Präsidentin: „Hier zeigte sich zuletzt, dass immer mehr Unternehmen (82 Prozent) eigentlich geplante Investitionen in Deutschland verschieben, verlagern oder ganz streichen. So plant mehr als jedes dritte Unternehmen (37 Prozent) eine Investitionsverlagerung ins Ausland.“

„Fakt ist: Es braucht einen wettbewerbsfähigen Standort mit den richtigen politischen Rahmenbedingungen, damit möglichst viel Wertschöpfung und Beschäftigung hierzulande bleibt bzw. neue Arbeitsplätze auch in Deutschland entstehen. Positive Standortsignale sind jetzt entscheidend, um zu zeigen, dass hier nicht nur die perfekte Vergangenheit war, sondern auch Neues entstehen kann“, so Müller. „,Konsequent Handeln’, muss die Devise lauten“, sagt sie, und stellt konkrete Forderungen zur Debatte: „Wettbewerbsfähige Energiepreise, weniger erdrückende Bürokratie, schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren, ein wettbewerbsfähiges Steuer- und Abgabensystem, mehr Freihandelsabkommen – die Liste ist lang, die Aufgaben drängen.“

Quelle: Prognos / VDA – Pressemitteilungen vom 29.10.2024

Wird geladen...