Der Automobilzulieferer Schaeffler geht in seiner Wasserstoff-Strategie einen Schritt voran. Ziel ist die Entwicklung einer Brennstoffzelle, die mit einem flüssigen organischen Wasserstoffträger betrieben wird – einem sogenanntem LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier). Das geht aus einer Mitteilung des in Herzogenaurach beheimateten Unternehmens hervor. Schaeffler hat zu diesem Zweck nach eigenen Angaben eine Kooperation mit Hydrogenious LOHC Technologies sowie dem Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien (HIERN) geschlossen.

„Die Wasserstoff-Technologie spielt für eine CO2-neutrale, nachhaltige Mobilität inklusive Energieversorgung eine entscheidende Rolle und ist für uns von strategisch wichtiger Bedeutung“, sagt Uwe Wagner, Vorstand Forschung und Entwicklung bei Schaeffler. Mit der Partnerschaft solle ein wichtiger Beitrag zur Anwendung der LOHC-Technologie geleistet werden. Dabei, so Wagner, nutze Schaeffler sein jahrzehntelanges Know-how in den Bereichen Material-, Umformungs- und Oberflächentechnologie. „Die direkte Nutzung von LOHC in Brennstoffzellen zur Stromerzeugung macht die Handhabung von Wasserstoff als Gas unnötig“, ergänzt Hydrogenious-Chef Daniel Teichmann. Dieser Vorteil erlaube eine besonders günstige und sichere Versorgung von mobilen und stationären Energieverbrauchern.

Wasserstoff wird in der Regel gasförmig bei hohem Druck oder in flüssiger Form bei extremen Minusgraden in Spezialbehältern gespeichert und transportiert. Eine Alternative bieten laut Schaeffler eben jene flüssig-organischen Wasserstoffträger wie etwa Benzyltoluol. Nach Unternehmensangaben handelt es sich dabei um eine ölartige, organische Substanz, die den Wasserstoff chemisch bindet und diesen bei normalen Umgebungsbedingungen transportieren lässt. Anders als in der klassischen Ausführung sei in einer LOHC-Brennstoffzelle sowie in der Versorgungskette kein molekularer Wasserstoff vorhanden.

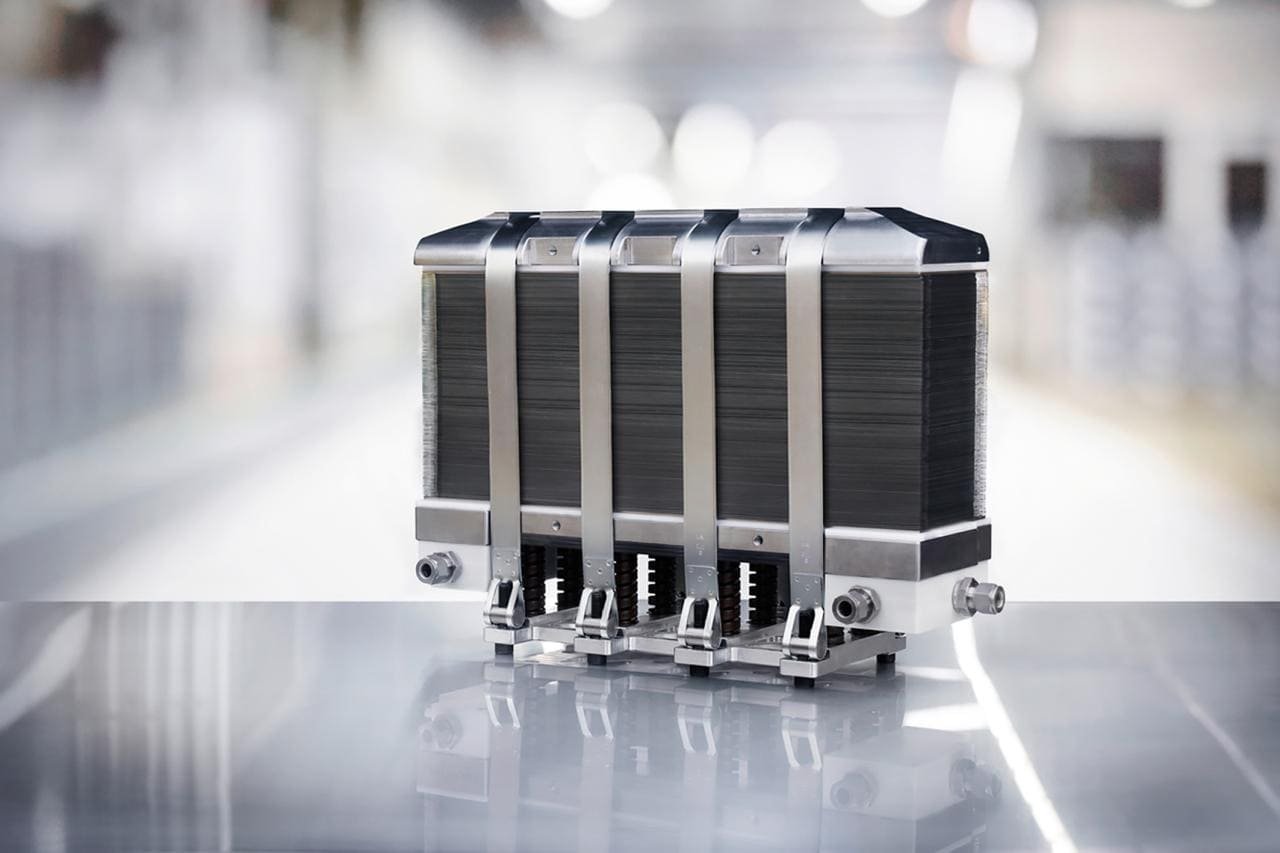

Das flüssige Trägermaterial könne mehrfach genutzt werden und sei dadurch besonders nachhaltig, heißt es. Die Technologie ermögliche eine sichere und kostengünstige Wasserstoff-Infrastruktur – von der Speicherung über den Transport bis zur Nutzung. Sie sei eine Ergänzung zu klassischen Anwendungen, sagt Schaeffler-Forschungsleiter Tim Hosenfeldt. Die Brennstoffzellen müssten entsprechend angepasst werden. Wie es heißt, fertigt Schaeffler die Bipolarplatten – die für diese Technologie notwendigen Katalysatoren und Membranen würden am Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg speziell für diese Anwendung entwickelt.

Quelle: Schaeffler – Pressemitteilung vom 28. Januar 2022